同心共筑梦 盛世启新程——新疆各族儿女紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,绘就美好灿烂的发展篇章

| 来源 | 乌鲁木齐市融媒体中心/新疆网 | 发布时间 | 2025-09-24 15:09 | 阅读 |

|---|

永和巷道路两侧,一面面鲜艳的五星红旗迎风飘扬。(记者米热扎提·木塔力甫摄)

9月21日,大巴扎景区人来人往。(记者米热扎提·木塔力甫摄)

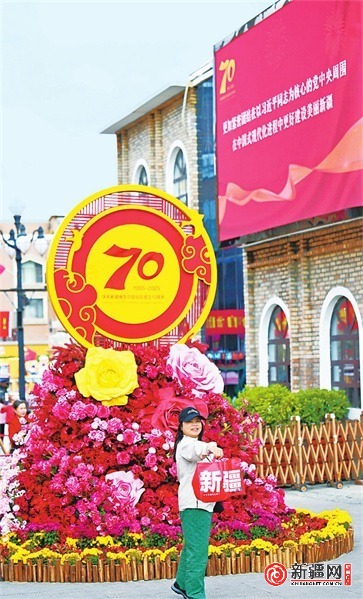

9月21日,大巴扎景区,游客在景观造型前打卡拍照。(记者米热扎提·木塔力甫摄)

新疆网讯(记者郭军鸽 王媛媛 赵剑尘 牟敏 张梦婷 王畅彤 王丽娜 唐红梅)七十载栉风沐雨,七十载昂首奋进。

从百废待兴到百业兴旺,从贫穷落后到日益现代化,从偏远闭塞到开放前沿。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度审视、谋划、部署新疆工作,深化对治疆规律的认识和把握,确立了新时代党的治疆方略,为做好新疆工作提供了根本遵循。新疆各族人民同全国人民携手奋斗,推动新疆经济社会发展和民生改善取得前所未有的成就,获得感、幸福感、安全感不断增强。

在中国共产党的坚强领导下,在党的民族政策光辉照耀下,新疆各族儿女牢记习近平总书记的深情牵挂、殷殷嘱托,守望相助、砥砺奋进,今日之新疆,安定和谐、繁荣发展、开放自信,天山南北活力迸发。

石榴花开

这是籽籽同心的安澜新疆

阳光照耀下的大巴扎,洋溢着乌鲁木齐这座城市独有的韵味:熙攘的人群里,不同民族、国家的语言交织成悦耳的旋律;琳琅满目的货物中,特色手工艺品的纹路里藏着千年的匠心;舞台中央,热情的歌舞刚落下帷幕,又有游客跟着节奏起身,与身着特色服饰的市民即兴起舞——旋转的裙摆、欢快的鼓点,将新疆的活力与魅力,尽数浓缩在这一方天地间。

“如今的大巴扎,早已不是当年那条老旧的居民巷道了。”乌鲁木齐大巴扎景区综合服务中心主任白昀剑的话语里满是感慨。他亲眼见证了这里从杂乱的民居小巷,到商铺林立的步行街,再到如今商户云集、游人如织的旅游景区。

始建于2003年的大巴扎特色街区,由包括新疆国际大巴扎、阿凡提烧烤乐园、步行街AB区在内的核心区域,以及步行街C区和二道桥大巴扎共同组成。

在这里,美食是最好的“开场白”。刚出炉的馕散发着麦香,手抓饭里的羊肉鲜嫩多汁,来自天南地北的游客围坐在一起,用筷子传递着美味,也传递着善意。建筑是无声的“讲述者”,每一块砖瓦都在诉说着中华文明多元一体的故事。而文旅活动,则是连接心灵的“纽带”,不同民族、不同地域的人们,在欢声笑语中以舞步交流,用笑容对话,心与心的距离,在一次次互动中悄然拉近。

“我们始终把‘以文塑旅’刻在景区建设的骨子里,更把铸牢中华民族共同体意识融入每一个细节。”白昀剑的眼神坚定,“让游客在品尝美食、欣赏风景时,能真正触摸到中华文明的多彩魅力,这才是大巴扎的使命。”如今,景区综合服务中心也捧回了“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。

文旅深度融合不断增进各族群众的中华文化认同,为深入推进文化润疆提供重要支撑。今年以来,大巴扎已累计接待游客2500万人次,单日最高客流突破24.3万人次,同比增长28.3%。

数字背后,是新疆发展的蓬勃脉动,更是各民族手拉手、心连心,共同书写幸福生活的生动写照。

“在新疆,抬眼可见舞台的绚丽多彩,转身即能邂逅书香的袅袅韵味。文化,正以触手可及的方式,把幸福写进每个人的日常。”第31届中国戏剧梅花奖得主、乌鲁木齐市秦剧团(新疆秦剧团)青年演员李敏,道出了天山儿女对文化生活的真切感受。

中华文化始终是各族人民的情感寄托和精神家园。2022年,习近平总书记到新疆考察时指出,要以增强认同为目标,深入开展文化润疆。

“我们的中国梦——文化进万家”文艺小分队、“石榴籽”文艺小分队以歌以舞以乐以书传递信念、勾画生活;一场场演唱会点燃城市,音乐节的鼓点与年轻人的欢呼共振,洛滨艺术季让市民在家门口就能邂逅艺术之美;校园中,书法课上墨香氤氲,京剧唱腔婉转悠扬,剪纸剪刀下绽放出传统纹样,中华优秀传统文化正以孩子们喜爱的方式,融入成长的点点滴滴……

文化的硕果在新疆的文艺土壤里同样频频收获:《本巴》一举拿下茅盾文学奖,成为新疆首部获此殊荣的作品;《遥远的向日葵地》《西长城》等在鲁迅文学奖评选中脱颖而出;《花儿为什么这样红》等作品摘得“全国少数民族文学创作骏马奖”;舞蹈《阳光下的麦盖提》《爷爷的萨玛瓦尔》接连站上中国舞蹈“荷花奖”的领奖台……文学、舞蹈、音乐等领域的一个个奖项,既是新疆文艺实力的见证,更是中华文化百花齐放的生动注脚。

文脉悠远、绵延流长,如今的新疆,公共文化服务体系日益完善,中华优秀传统文化深入人心,各民族文化在交流中融合、在互鉴中发展,像一束束繁花,绽放在天山南北的每一个角落,无声地滋养着每个人的精神世界,为新疆的社会稳定和长治久安提供了深沉而持久的力量。

“今年,我带着获奖作品《焚香记》登上了中国新疆国际民族舞蹈节的舞台,和《木卡姆恋歌—万桐书》《楼兰九歌》等舞台精品一起,向世界展示中华文化的魅力。”李敏的话语里满是自豪,而这,正是文化润疆路上,无数新疆文化工作者的共同追求与生动实践。

沧桑巨变

这是日新月异的精彩新疆

皑皑雪峰下,铁塔如脊梁撑起苍穹;无垠荒漠中,银线似纽带串联山河。

9月23日,沙依巴克区一220千伏变电站内,全国道德模范、国网乌鲁木齐供电公司变电检修中心变电二次运检一班技术员黄新民凝视着屏幕上跳动的电流数据,29年扎根一线的他感慨道:“这么多年干的事情,就是守护电网安全。现在电网越来越稳定,从‘保亮灯’到‘送绿电’,从‘小电网’到‘大枢纽’,电网人一直在路上,也见证了太多奇迹。”

黄新民的感慨,正是新疆电力发展的生动注脚:现在一眨眼的工夫,足以让一束绿电跨越2260公里,从天山直抵山城重庆。如今一组组光伏板构成深蓝色海洋,在阳光下星罗棋布、熠熠生辉;一排排风机拔地而起,如同“白色森林”,巨大的叶轮随风舞动,将风能源源不断转化为绿电。

党的十八大以来,“疆电外送”规模不断扩大,新疆已建成“两交三直”5条外送通道,送电省区市由7个增加至22个,外送电量累计超过9400亿千瓦时。一条条电力“丝路”不仅将“光明”输送到千里之外,也将新疆的能源资源优势转化为区域经济发展新动能。

70年栉风沐雨、砥砺奋进,新疆大地发生了“敢教日月换新天”的人间奇迹。

“每次踏上新疆的土地,指尖都能触到这里跳动的发展脉搏,尤其是新时代以来,这片土地发生的历史性巨变,更是让人满心震撼。”中国美术家协会主席范迪安的话语里,满是对新疆的深切感知。

9月中旬,范迪安受邀将自己首次个人艺术展——“想去的地方—范迪安风景油画展”放在新疆举办。这是一场献给新疆维吾尔自治区成立70周年的艺术礼赞:70幅风景油画,从巍峨雪岭下的牧场景致,到丝绸古道上的千年遗迹,每一笔色彩都聚焦着天山南北的自然奇景与人文底蕴,捕捉着新时代新疆的发展律动,融汇写生“现场感”与写意抒情笔调,凝结成一幅讴歌大美新疆的视觉长卷。

“每次在新疆支起画架,我都在追寻两个‘现场’。一个是眼前流动的色彩与光影,另一个是时代变迁里,人们眼中闪烁的希望之光。”范迪安回忆创作点滴,“画牧民家园时,我不只想画出天山的苍劲、草原的辽阔,更要把牧民家屋顶飘起的那缕炊烟画进去——那袅袅炊烟里,藏着安居乐业的温暖,是最动人的生活气息。”

这几年,范迪安曾五六次带领全国油画名家深入新疆采风,足迹遍布天山南北。在克拉玛依油田,大型采油机在戈壁上缓缓转动,奏响工业发展的乐章;走进独山子炼油厂,代表中国顶尖水平的现代化生产线映入眼帘,数字系统全程精准监控,无人作业的场景已成常态,尽显科技赋能的力量;新疆的丰收季里,无边无际的棉田上,大型采棉机穿梭作业,白色棉海翻涌着现代农业的活力。而在吐鲁番,火焰山的赤红岩层诉说着历史的厚重,烈日下的绿洲迸发出蓬勃生机,让艺术家们深深感受到历史与当下碰撞出的强劲张力。

“当夕阳把钻塔的钢铁轮廓镀上一层金边,那一刻,工业文明的壮美与人类开拓边疆的史诗感,瞬间撞进心里。”范迪安说,“这种‘钢铁与热血交响’的画面,正是中国式现代化在新疆最鲜活的注脚。”

在范迪安眼中,新时代的新疆风景早已超越了单纯的自然景观,它是雪山草原与丝路古迹的交织,是现代化工厂与丰收棉田的共鸣,更是各族人民脸上洋溢的幸福笑容。“这些风景里,藏着中国式现代化的生动实践,是自然之美、人文精神与时代气息的完美融合,每次看到,都能让我们的心灵为之激荡。”

点滴巨变,似一滴水折射出“中国故事”的脉络。美好生活的期许,在天山南北一路生花。

“随着优质均衡教育的深入推进,乌鲁木齐市的整体教育教学水平实现了显著跃升,尤其是普通高中的普及率大幅提高,更多的孩子能够享受到更优质的基础教育。”谈及这些年来教育发展的变化,乌鲁木齐市第一中学党委书记刘志伟有感而发。

乌鲁木齐市第一中学是一所享誉全疆的百年名校。近年来,乌鲁木齐市持续推进集团化办学,乌鲁木齐市第一中学构建起“一校三址”的办学新格局,并积极与各区开展合作办学,优质教育辐射力与办学规模实现同步提升。

刘志伟用一组详实的数据展示了办学规模的扩大:过去该校高中部每年招收16个班,约880名学生。现在,绿谷校区高中招生规模接近1000人,河马泉校区每年计划招生440人,本部体系的高中招生总量已接近1500人,实现了近乎翻番的增长。同时,学校开设初中办学,河马泉校区每年招收4个班,北门校区12个班,每年又为全市增加了800个优质初中学位。

“我们还与各区开展合作办学,实行‘全委托’制,管理体系、师资配备、招生标准等均由第一中学全权负责,确保教育品质。”刘志伟说,通过这种集团化办学,不仅快速扩大了优质教育资源供给,也有效促进了优质教育管理模式的外溢与共享。

而这不仅是乌鲁木齐市第一中学的实践,更是新疆基础教育优质均衡发展的生动缩影。

活力奔涌

这是开放自信的奋进新疆

初秋时节,位于乌鲁木齐国际陆港区的乌鲁木齐铁路口岸快件中心车来车往,物流企业有序分拣、发运货物。作为国际陆港区建设的重要功能项目,乌鲁木齐铁路口岸快件中心如今日处理快件量从最初的10万单已跃至80万单。

这里,也是新疆国际陆港(集团)有限责任公司项目(以下简称国际陆港公司)管理部(安全生产部)副部长陈哲投身国际陆港区建设的首个岗位。

2018年,刚到国际陆港公司的陈哲便肩负起快件中心项目前期手续办理的重任。

“当时,国际陆港区货物集结的能力正在提升,完善配套功能迫在眉睫。”陈哲的指尖划过办公室墙上的国际陆港区规划图,回忆起这几年的工作经历。国际陆港区的一个项目从规划到落地,再到发挥作用,陈哲成为国际陆港区发展进程的参与者、见证者。

2022年,习近平总书记视察新疆。在乌鲁木齐国际陆港区,总书记强调:“随着我国扩大对外开放、西部大开发、共建‘一带一路’等深入推进,新疆从相对封闭的内陆变成对外开放的前沿”,要“加快建设对外开放大通道”。

2023年11月,中国(新疆)自由贸易试验区正式揭牌成立,乌鲁木齐国际陆港区成为新疆自贸试验区乌鲁木齐片区建设的重要区域。

陈哲说,新疆“天山号”多式联运品牌班列很快就从国际陆港区正式发运,现在已成为驰骋在亚欧大陆上的“新疆名片”。

为提升班列运行效率,乌鲁木齐国际陆港区先后发运多条新疆首趟全程时刻表班列线路,通达哈萨克斯坦阿拉木图、乌兹别克斯坦塔什干、意大利萨莱诺等城市,较普通班列运行时间压缩60%以上,越来越多的中国商品从国际陆港区“走出去”。

“梨子的冷藏温度在2摄氏度左右,肉类冷冻温度要在零下10摄氏度……”陈哲的办公桌上,一本《冷链物流知识体系与运营》被标注得密密麻麻。

中欧班列(乌鲁木齐)集结中心多式联运集货区二期工程刚竣工,陈哲又马不停蹄地投身到冷链物流项目中,“这个项目不仅是国际陆港区物流枢纽功能的升级,更是让新疆优质农产品与欧亚市场‘无缝对接’的关键。”陈哲说,今后,阿克苏苹果、库尔勒香梨等新疆特色农产品可以更多地“走”向周边国家消费者餐桌,国外的很多特色食品也能端上我们的餐桌。

乌鲁木齐,这座世界上距离海洋最远的城市,在“通道+枢纽+网络”现代物流体系的加持下,从亚欧大陆腹地挺进开放前沿,成为新疆高质量发展的缩影。

全国劳动模范、中建新疆建工一建退休职工顾文平参与了T1、T2、T3航站楼的建设。前几天,76岁的顾文平又到乌鲁木齐天山国际机场转了转:“第一次改造前,跑道还是土路。你看看现在的航站楼,像雄鹰展翅,大厅里很多自助设备,停车场都有好几层!”

自乌鲁木齐天山国际机场北区航站楼启用以来,乌鲁木齐国际航空枢纽的“含金量”日益凸显。新疆民航航线达595条,25条国际客运航线通达17个国家和地区,“东西成扇、疆内成网”的航线格局已经形成。

顾文平感慨道,从最初的土跑道、低矮平房,到T2航站楼、T3航站楼,再到“平安、绿色、智慧、人文”的天山国际机场,往来的航班密集织就空中丝路,“这机场就像新疆的开放窗口,越建越大,将新疆与世界紧紧相连。”

从“通道经济”迈向“枢纽经济”,今日新疆,开放活力涌动。